新聞

教育傳媒到校

教育傳媒到校2022年4月

教育傳媒到校直擊 - 2022年4月

積學存寶 實踐所學 以閱讀開啟知識寶庫 展現文化涵養

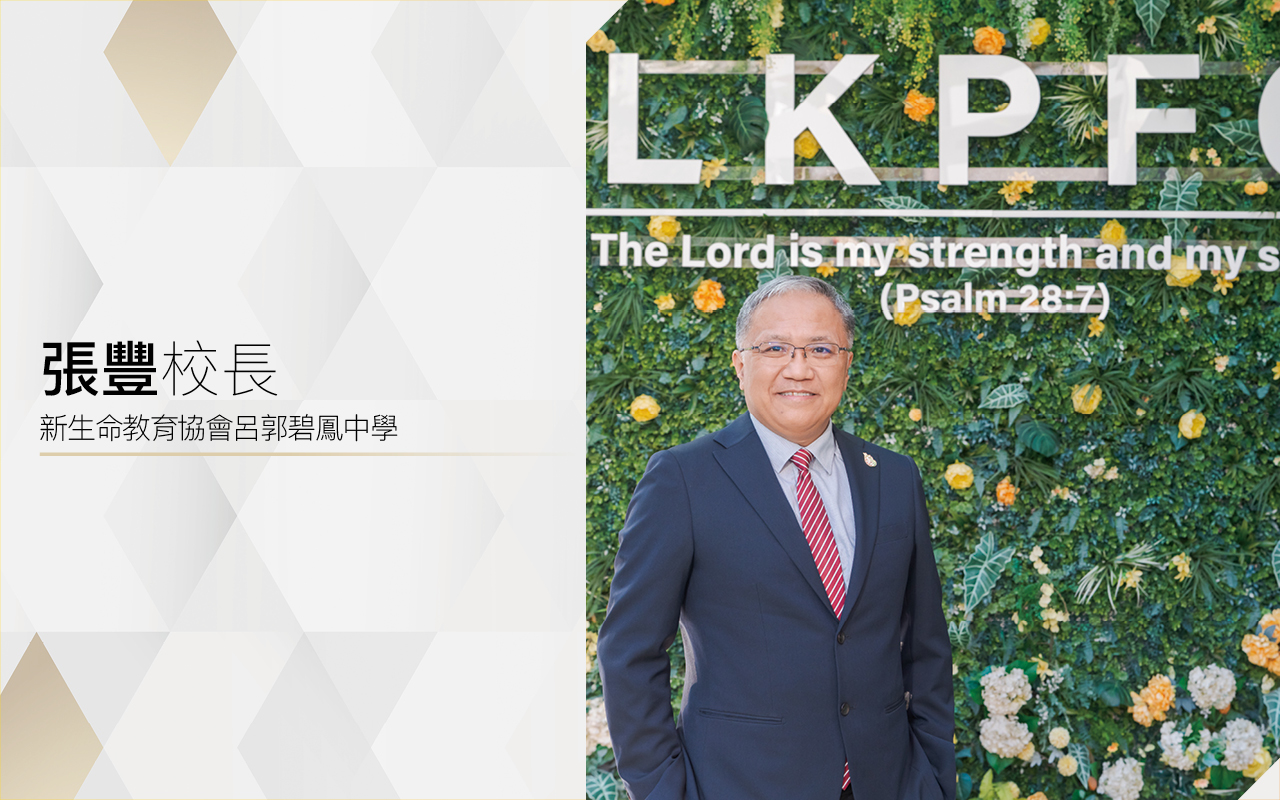

學習從來都不是一朝一夕的事,語文學習尤其講求長時間的浸淫及累積,才能夠展現當中的文化涵養。東華三院郭一葦中學何世昌校長深諳掌握語言的關鍵,為學生建構沉浸式的學習環境,因此與教學團隊積極推動校內中國語文科的發展,除了奠定學生閱讀、寫作、聆聽及說話的能力,更期望讓他們學會欣賞中國瑰麗的文化寶庫。

口誦心惟 強化體會文章情韻

閱讀需要花很多時間沉浸,然而現今社會流行「速食」文化,科技的發展讓青少年習慣迅速獲取資料,不利培養閱讀習慣。有見及此,學校參考教育局的「聲入心通.積學存寶」計劃,特意將其中一節閱讀課改為誦讀課,於中一、二級推行,培養學生的語感。中文科副主任鄭雪宜老師說:「我們挑選一些適合學生的文章,並配合中文科的教學課題作整合,將主題劃分為文學體裁、品德元素等,統整成校本教材。學生每個學期都需要研讀八篇誦材,兩年下來他們便能夠積儲三十二篇文學作品,藉以豐富語文素養。」近年,學校更與中華禮儀教育合作,學生需要誦讀《中學禮樂文明教育》,將中華禮儀品德先內化於心,再外化於行,體現現代中華禮儀。

「為了加強學生的參與度,我們亦特意邀請學生在誦讀時錄音,教導他們如何處理誦材、運聲吐字等。我們深信誦讀是研讀文章的基礎,誦其言而惟其意,有助他們將知識吸收內化。而且在誦讀後,我們亦會設計一些問題,讓學生表達自己對於文章的領悟,加深思考和體會。」鄭副主任表示,透過誦讀錄音的引導,學生能夠從中感受作品的音節韻律,幫助理解和揣摩文章的深意。

擴闊閱讀領域 提高學習質量

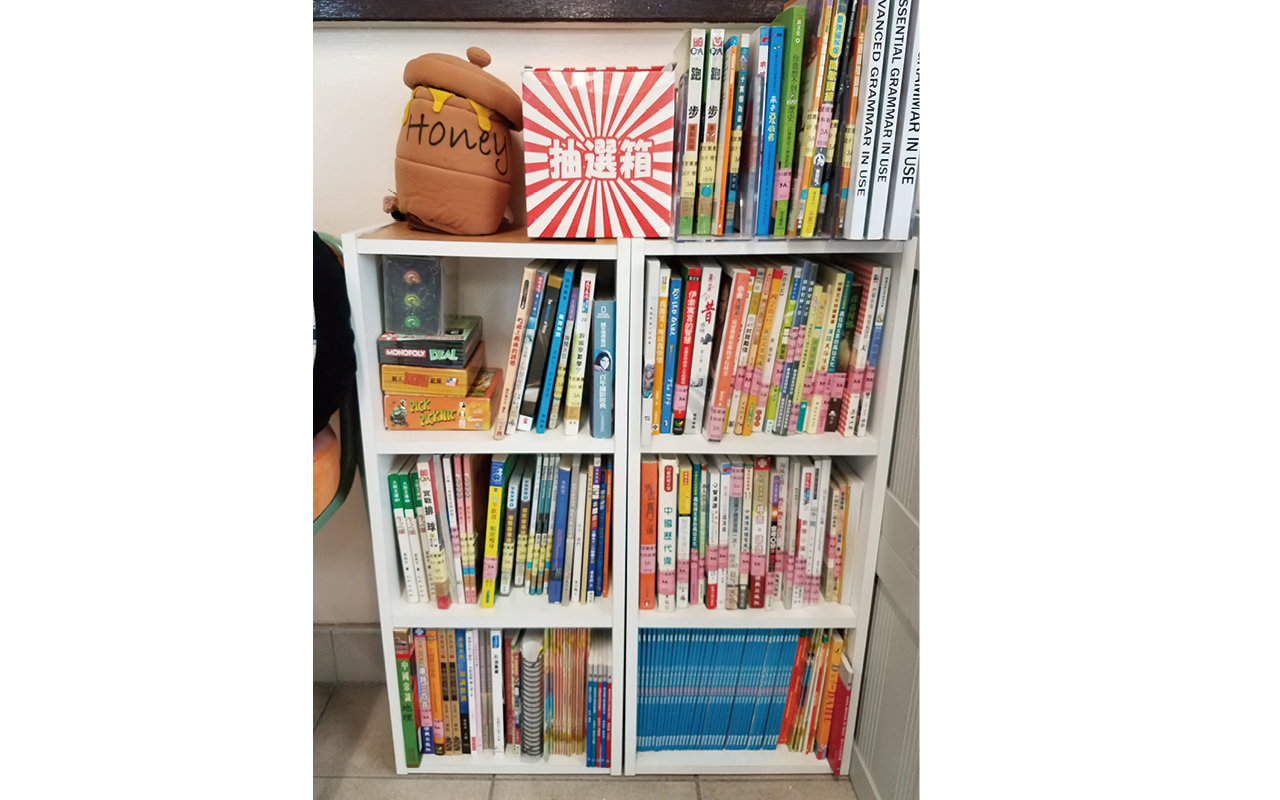

在學習語文的過程中,閱讀是最為重要的輸入部分,因此除了在課堂上推動閱讀,學校更以「閱讀處處,處處閱讀」為目標,於每班課室內設置「閱讀角」及在校內不同的地方亦設有「愉閱角」,讓學生在課餘時隨時、隨地、隨手可開卷閱讀,潛而默化地培養閱讀習慣。

中國語文科主任吳凱齊老師認為作為中文科老師,為學生挑選好書是責無旁貸的,透過在課堂掌握學生的閱讀水平,為他們提供容易入手的書單。同時,中文老師每星期早會時段會有好書推介,開闊學生閱讀的眼界;引導他們閱讀高質量的文章,才能夠真正提高對文學的感受性。「語文能力與閱讀數量有一定的關係,然而除了數量外,我們更加重視讀物的質素。畢竟任何書籍能夠成為經典一定有其道理,學生除了能夠從中體驗文學詞句的魅力外,更能夠培養正確的價值觀及道德品格。」

從輸入到輸出 營造「活」的中國語文

在不同層面為學生累積語文知識後,學校期望學生能夠活用知識,為此中文科不時舉辦文化活動,同時鼓勵學生參與不同比賽,為不同學習需要的學生提供盡展所長的舞台。何校長指出:「我們曾經聯繫區內不同中學,為中五、六級的學生舉行聯校說話訓練,讓他們更熟習說話考試的模式及增強應付考試的信心。另外,從十年前開始,我們便一直參與校際集誦比賽,讓學生從中展現誦讀課上學習過的技巧,在歷年的散文集誦比賽中更奪得七次冠軍、一次亞軍及一次季軍,成績傲人。」

學校舉辦故事演繹比賽、查字典比賽、文化問答比賽等多元活動,讓學生積累的文化知識得以實踐,豐富所學。

與此同時,學校每年都會舉辦「中國文化周」,以多元有趣的形式助學生將不同學科的知識融會貫通。吳老師指出:「要展現『活』的中國語文,我們需要提供適切的平台,讓學生實踐所學,發揮潛能。」例如在本學年,學校以「民間藝術體驗」為主題,學生能夠學習剪紙、捏麵粉人等活動,拓闊文化視野,有助浸潤文化涵養。

0495514ec1f98e8f8c47e05699c14b63.jpeg)

495e65fa9991f16f8b2f827cf4b473c2.jpg)

2334ce93f6a9ba054ab2b1bbe28c4a6f.jpg)

cd2e83ff72a04064503823499897d783.jpg)

401909ef1d85d5616e36375d8feac082.jpg)

e76f5f917104f2bac78a2d6acf739543.jpg)

0a3da60610ca1f8e4cc56bc7557c9a50.jpg)

b88b1fcf268522ff6ee42fc23fc51971.jpg)

fca8008b5dec62721dc4a0b86ed41b60.jpg)

6aae5b4685bf254a0457c80eace20f07.jpg)

646ab813f243aa321ce333f82c442b1f.jpg)

cc9dd334b0ece27e792b0f2574968f1e.jpg)

a556fc8910b9f5a6359aad9cc1d3a87e.jpg)

98a1f97f8b6be25ee9f4da70f5209e65.jpg)

e7a605ffdc5d4e455ab8755c1e9a4a05.jpg)

4204e0cf9d3e5c7a326b9f6ed4995b2e82.jpg)

4148889d990acc3e1f33d8c40ab0987050.jpg)

355f1d61759d692d861c32b33492f2b0c6f.jpg)

354ad05bf928c9caa7d653a75894119cf3e.jpg)